こんにちは!

少し間が開いてしまいましたが、少しずつデイトナ660もカスタムしていきたく、まずはナビ!ということで電源取り出しからやってみました!

参考程度に見てもらえると嬉しいです!

準備するもの

まずは電源を取るために必要な部品を紹介します!

(工具等は別途準備が必要です。)

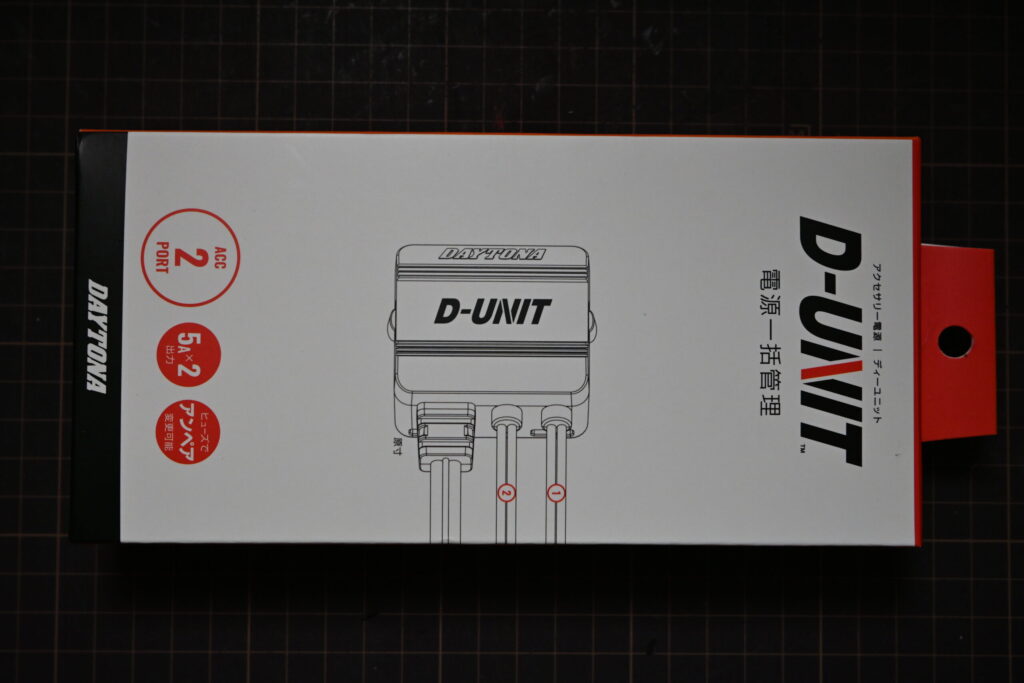

・DAYTONA D-UNIT(ACC2 PORT)

今回電源(リレー有)+フューズの役割をしてもらうパーツとなっています。

リレー無しでも電源取り出しは可能ですが、安全を見てリレーをつけておきたく、

D-UNITを使うことにしました。

・検電テスター

必須ではないですが動作確認をしたいので購入しました。

これは簡易的なテスターとなっていて、数値で電圧等が出てこず、通電しているかどうかを

ライト点灯で把握できるものとなっています。

ワニ口クリップをバイクのGND(フレーム等)に取り付けて電源が来ていそうなコネクタの端子

部分にテスターの針先端を接触させると

点灯:電気が通っている

消灯:電気が通っていない

が視覚的にわかるものとなっています。

・電線

バイク側の電線とD-UNITをつなぐために配線が一本必要なため、こちらを購入しました。

・ギボシコネクタ

こちらもバイク側の電線とD-UNITをつなぐためのものとなっています。

D-UNITの中身確認

D-UNITの付属品を等を確認していきます。

本体+付属品は以下の写真のものがすべてとなっています。

D-UNIT本体、両面テープ、結線コネクタ(袋の中の赤いパーツ)、結束バンド4本

D-UNITの中身を見てみましょう

電源にはリレー、各ポートにはフューズがしっかりとついています。

下準備

D-UNITに接続する配線は電源+(バッテリーの+)、GND(バッテリーのー)、ACC(アクセサリー)となっています。

電源+とGNDは迷わないと思いますが、ACCは迷うと思います。

ACC(アクセサリー)はキーをONにしているときのみ電気が通る部分となっています。

大体はヘッドライトまたはテールライトでいいと思います。

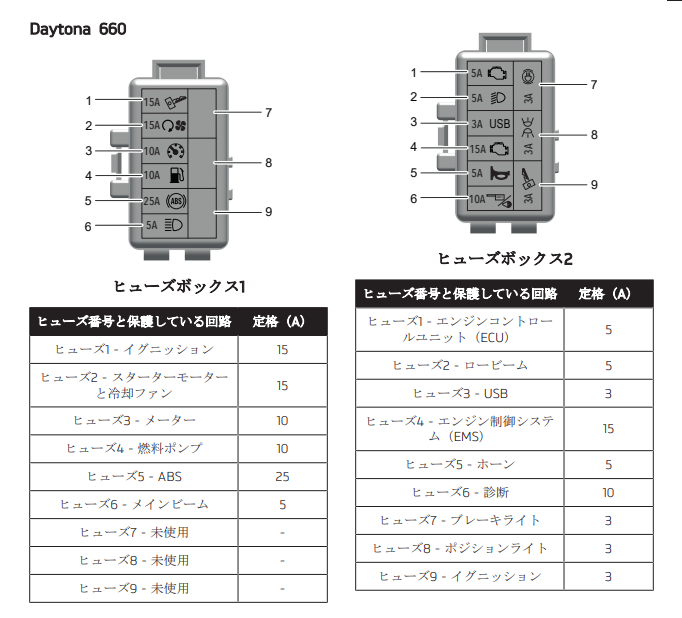

まずはバイクの配線を確認するため、取扱説明書でフューズのレイアウトを確認します。

今回はフューズBOX2の7(ブレーキランプ)から取ることにしました。

(この時に検電テスターがあると、電源ON/OFFで通電有無が変わるかを確認することが出来ます)

を次にD-UNITを置く場所を確認します。

私はクロスフレームの下に配置しました。

画像の位置はサブシートをキーで取り外して、2本の六角穴付きボルトを取り外すとメインシートが外せるので、各シートを外すとアクセスできる部分になっています。

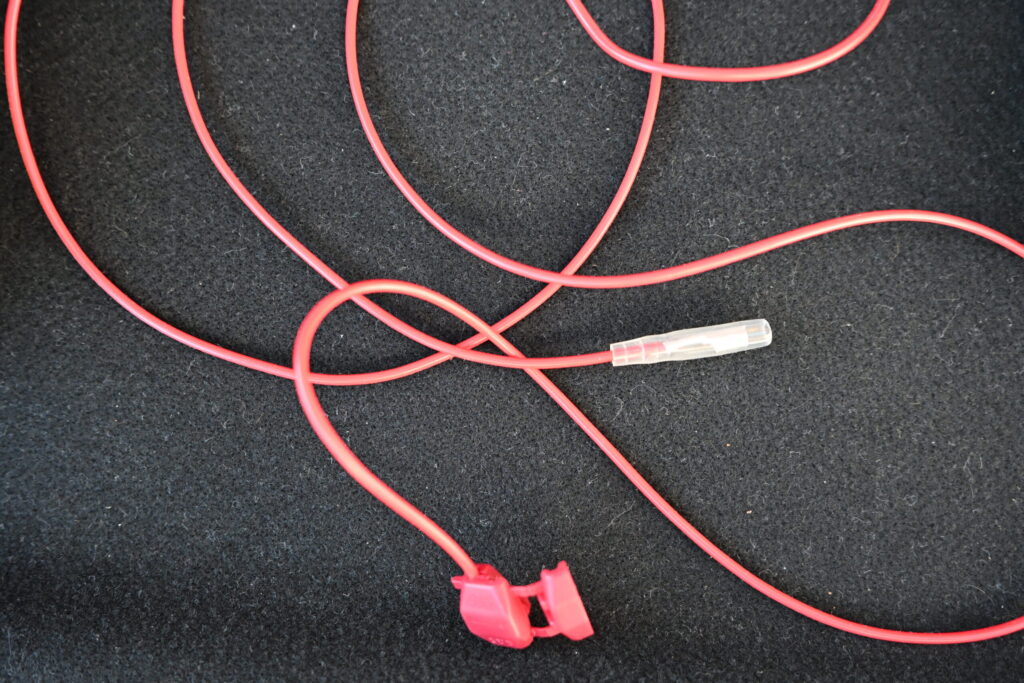

では、バイクの配線とD-UNITをつなぐための配線を準備します。

準備した電線を適当な長さでカットし、一端にギボシコネクタ、もう一端に結線コネクタを取り付けます。

(電線は取り出すACC配線とD-UNITが届く長さ以上で作成する必要があります。)

接続

それでは、D-UNITとACCを接続していきます。(電源+とGNDはバッテリーに共締めするだけなので割愛します)

では、まずはACC側です。

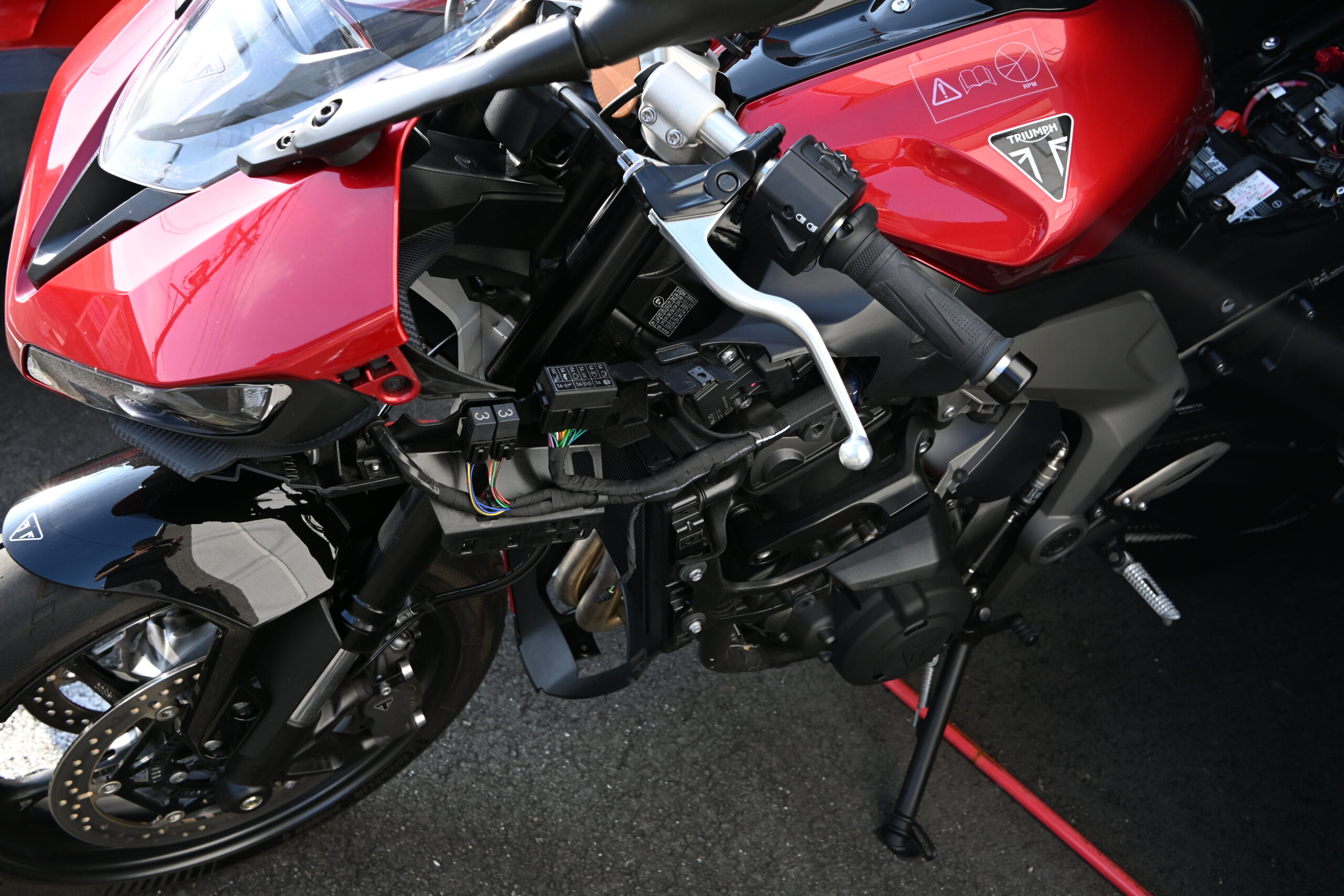

テールライトのフューズがついているフューズBOXは前側のカウル裏側にとりついています。

そのため、まずは前回りのカウルを取り外します。

取り外し方は取扱説明書に記載されていましたので、迷わず作業できました。

フューズBOXは画像中央付近のカラフルな配線が飛び出ている箱となっています。

ヒューズBOXを確認します。

取扱説明書のフューズBOX2と同じ絵が描かれています。

今回はこの右下の3Aと書いているテールライトから電源を取ります。

テールライトの電線はこの絵の直下から2本出ています。

このうち1本が+側、もう一本がー側となっています。

ACCは+側から取る必要があるため、検電テスターで確認します。

確認方法は一度フューズを取り外し、キーをONにします。その状態で外したフューズの部分に2つの端子が見えるのでそれぞれテスターを接触させてランプが点灯するか確認します。

ランプが点灯した側が+となりますので、その端子の直下にある電線に接続コネクタを取り付けます。

接続コネクタは配線に挟み込み、ペンチなどで圧着するだけで取り付けることが出来ます。

コネクタを取り付けると以下のようになります。

もう一方のギボシコネクタをD-UNITに接続して作業完了です。

ちなみに配線はメインハーネスに沿わせています。

少し長かったので途中でまとめて結束バンドで固定しました。

その他一緒に結束バンドで取り付けているのは、別でご紹介予定のスマートモニターのものになっています。

おわりに

以上、いかがだったでしょうか。

何かの参考になればと思い、ブログ記事にしてみました。

もう少しいい方法があると思いますが、今のところ不具合無いので一例として見ていただければと思います。

それでは、また別の記事でお会いしましょう!

良いバイクライフを!!

コメント